生物与化学工程学院“微生物新资源设计”创新团队在美国微生物学会会刊《Applied and Environmental Microbiology》发表最新研究成果

氨氮化合物对水环境与人体健康威胁巨大,微生物在氨氮转化方面的潜力备受关注。生物与化学工程学院 “微生物新资源设计” 创新团队借助 AI 挖掘微生物组学大数据,结合多组学分析技术,揭示了产香益生酵母Pichia kudriavzeviiHJ2高效转化氨氮的新机制。2025年6月18日,该成果正式发表于美国微生物学会会刊Applied and Environmental Microbiology(Appl Environ Microbiol.2025. 91(6): e0221124)。

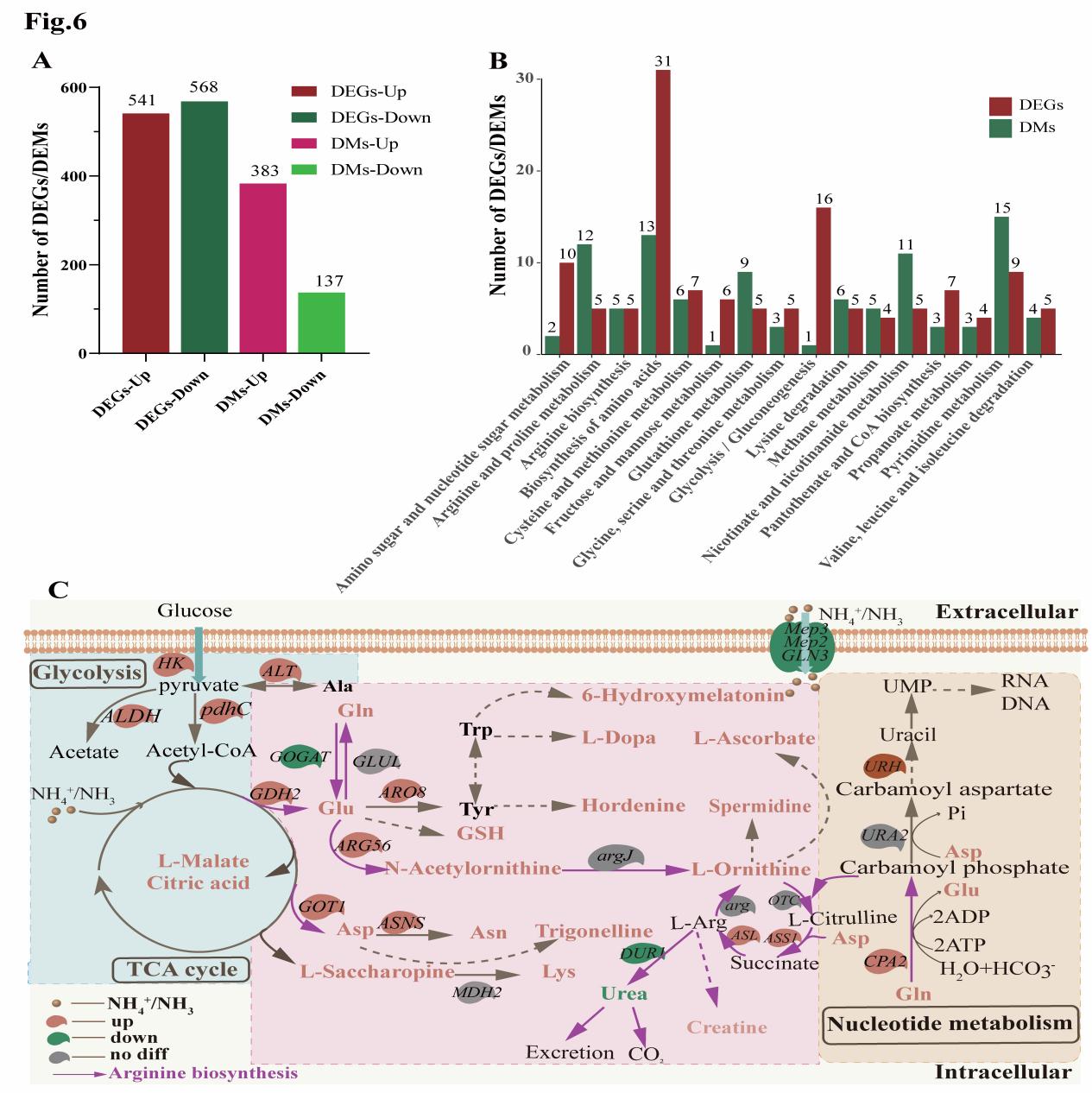

研究发现,HJ2具备高效的氨氮转化能力。35°C下,HJ2在24 小时内可完全转化300 mg/L氨氮;面对600 mg/L高浓度氨氮胁迫,36 小时内转化效率达73.56%。高浓度氨氮暴露引发了HJ2细胞内广泛的基因表达和代谢物水平变化:541个基因表达上调,567个显著下调;383种代谢物含量上升,137种下降。整合组学分析显示,其核心应对机制是激活三羧酸循环,显著增强氨基酸和核苷酸代谢,将氨氮转化为无毒含氮化合物。

此前国际上虽报道部分毕赤酵母有氨氮转化功能,但其转化机制依旧不明确。本研究完成了产香益生酵母P. kudriavzeviiHJ2的功能鉴定并揭示其高效转化的机制,为理解微生物氨氮转化提供了新视角,该成果在食品、医学及环境治理等领域极具应用前景。

团队负责人蒋承建教授为该项研究成果的第一通讯作者,研究得到了2024年度国家自然科学基金区域创新发展联合基金重点项目(U24A20364)和国家自然科学基金项目(22467003)以及广西重点研发计划项目(桂科AB23075173)等的资助。

图片展示的是基于代谢组学与转录组学的大数据整合分析P. kudriavzevii HJ2对氨氮化合物高效转化的机制