近期,生化学院“糖资源加工过程强化技术与装备团队”在国内外重要期刊发表柳州螺蛳粉(米粉)方面的研究成果。成果包括:(1)发表EI论文1篇:在国内食品领域最具影响力的期刊食品科学(EI收录)发表了《复蒸-二次老化对柳州螺蛳粉米粉品质的影响》,论文的第一作者为刘容副教授,通讯作者为广西柳州螺蛳粉技术创新中心主任黄永春教授;(2)发表SCI论文1篇:在国际食品领域重要期刊LWT- Food Sicence and Technology(中科院一区top期刊, IF=6.6)发表《Effects of short-term retrogradation behavior on the quality and structure of dry rice noodles》,研究生李月和王丹共同为论文第一作者,刘容副教授和黄永春教授为共同通讯作者。以上成果均以广西科技大学生物与化学工程学院为第一单位。

米粉是广西传统特色食品,随着产业预包装技术的发展,以柳州螺蛳粉为代表的干米粉形式畅销国内外,小米粉逐渐发展为大产业。淀粉老化是淀粉类食品的重要特性,其本质是糊化淀粉凝胶由无序分子链聚集趋向有序化重排的过程。以大米为主要原料的柳州螺蛳粉米粉,富含淀粉,老化是其加工过程中的关键工序。干米粉加工过程中的老化伴随着一系列复杂相互作用,这是干米粉品质形成的分子基础。近年来,团队深入开展干米粉加工过程中淀粉老化的可控利用,并揭示干米粉加工过程中淀粉老化机理。

目前柳州螺蛳粉干米粉普遍采用一次老化工艺,团队在《复蒸-二次老化对柳州螺蛳粉米粉品质的影响》研究中探究了复蒸-二次老化处理对柳州螺蛳粉米粉品质的影响。研究发现,复蒸-二次老化处理能够明显改变柳州螺蛳粉米粉的蒸煮品质,其蒸煮损失率降低21.6%以上,复水率增加10%以上,但复水时间延长2 min以上。复蒸-二次老化处理能够增加米粉的硬度、弹性和咀嚼性,提升了米粉的食用品质。微观结构分析发现,复蒸-二次老化处理有利于促进干米粉中淀粉链的短程有序化重排,使米粉内部组织结构变得更加致密。本研究可为柳州螺蛳粉米粉品质调控提供理论支持。

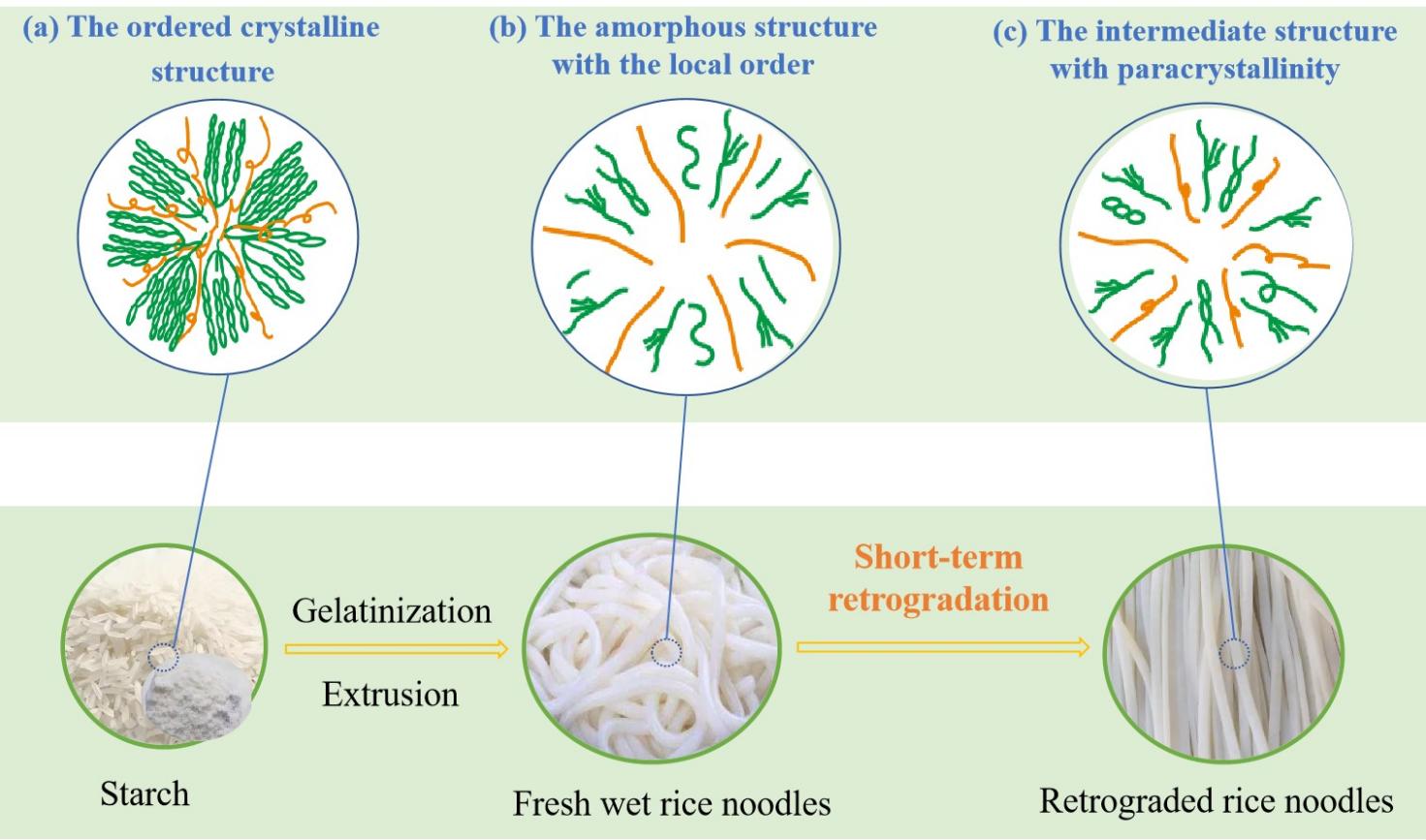

米粉加工过程的淀粉老化不同于很多食品的老化过程,其具有自身的规律和作用模式。米粉老化通常时间较短,一般只有8h左右,属于短期老化。团队在《Effects of short-term retrogradation behavior on the quality and structure of dry rice noodles》研究中,基于柳州螺蛳粉干米粉的生产实际,研究不同短期老化条件下,干米粉的品质变化和结构变化规律。不同的老化温度和时间对米粉的蒸煮品质和食用品质产生明显影响,在微观结构上表现为一定的有序化重排。米粉原料中大米淀粉及其外源性食用淀粉为高度有序的结晶结构,在糊化和机械力挤压共同作用下形成鲜湿米粉,淀粉凝胶总体上表现为无序结构,但在局部存在部分趋于有序的微晶组分。鲜湿米粉通过短期老化作用,淀粉链重排,趋向由无序向有序结构转变的过渡结构,该结构中包含一部分更加有序的次结晶结构。该研究初步揭示了米粉加工过程中淀粉短期老化的结构变化规律,为精准调控米粉品质提供理论指导。

上述研究得到国家自然科学基金(32360599)、广西自然科学基金(2022GXNSFBA035490)资助。

论文链接:

(1)https://doi.org/10.1016/j.lwt.2025.118470

(2)https://doi.org/10.7506/spkx1002-6630-20241009-036